Avez-vous un baromètre à la maison ? Je serais curieuse de connaitre la réponse, car ce petit objet parait presque d'un autre temps à l'ère des stations météorologiques numériques et des sites de prévision en ligne en tous genres, qui nous donnent tant de renseignements d'un simple clic de souris…

Je viens pour ma part d'en récupérer un chez mon beau-père qui le consultait souvent, et j'ai voulu le conserver pour me rappeler à son souvenir, mais aussi à celui de mon grand-père que je revois encore tapoter du doigt le verre bombé pour, me disait-il, le remettre à jour.

Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur cet objet vintage, et de vous le partager dans ce petit billet d'humeur.

Le baromètre, d'où vient-il, comment fonctionne-t-il ?

Le mot baromètre vient du grec baros qui veut dire poids. C'est un instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Si les données météorologiques modernes nous renseignent sur plusieurs variables comme la température de l'air, la puissance et direction des vents, ou l'hygrométrie (degré d'humidité dans l'air), elles nous permettent également de connaitre la pression atmosphérique grâce à cet instrument presque vieux comme le monde. Les variations de cette dernière nous en disent beaucoup sur le temps pour les jours à venir. À en voir le nombre de baromètres vendus sur un célèbre site de ventes d'occasion, et ceux que l'on déniche dans les vide-greniers, ils seraient mis au rebut par beaucoup de personnes. Outil indispensable pour les mordus de météo, puisqu'ils permettent d'appréhender la pression atmosphérique environnante en un lieu précis, les baromètres ont pourtant servi à des générations de jardiniers. Petit retour quelques siècles en arrière…

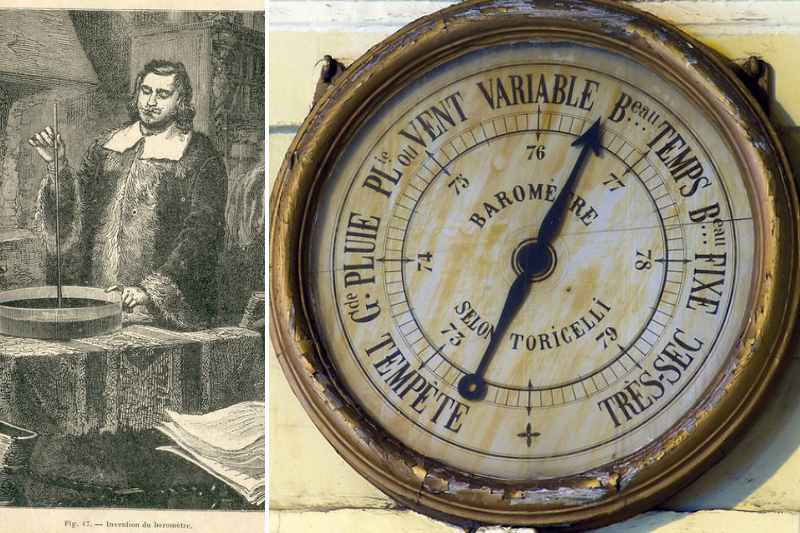

L'invention du baromètre

Quelques années avant la naissance du baromètre, le thermomètre fait son apparition sous une forme "moderne" dès 1621 avec Cornelis Drebbel, physicien néerlandais. Ce sera un grand pas pour les jardiniers de l'époque qui pourront mieux maitriser les températures extrêmes sur les plantes, à une période où la recherche progresse considérablement, avec, notamment, l'étude du comportement des plantes dans les serres qui fleurissent un peu partout.

L'invention du baromètre est quant à elle associée au nom d'Evangelista Torricelli, un physicien italien qui le premier, dans le courant du 17ᵉ siècle, fait des recherches approfondies pour mesurer la pression de l'air. Il reprend l'idée de la pompe à eau de Galilée, suite à une problématique non résolue des fontainiers de Florence qui souhaitaient faire monter l'eau de l'Arno sur les terrasses des jardins. Il met alors en avant le principe de la pression atmosphérique : l'air a un poids ! Et c'est le mercure, un liquide plus dense que l'eau, qui lui sert de base. Ses recherches n'ont à ce moment-là pas d'intérêt à proprement parler météorologique, mais en 1643, Torricelli fabrique ainsi le premier instrument qui va être capable de mesurer la pression de l'air, appelé à l'époque "pesanteur de l'air". Il s'agit alors d'un tube à colonne de mercure (le fameux "vif-argent"), qui exprime cette pression atmosphérique en millimètres de mercure (mmHg). On appellera un peu plus tard cette mesure l'hectopascal, en hommage à Pascal, le philosophe, mais aussi scientifique, qui démontre que la hauteur de mercure, liée au poids de l'air, baisse avec l'altitude. L'Académie des Sciences donnera en 1676 seulement le nom de baromètre à cette découverte majeure.

L'évolution des baromètres : une histoire à tiroirs

L'histoire du baromètre va connaitre bien des évolutions avant de parvenir jusqu'à nous. C'est essentiellement dans la seconde partie du XVIIᵉ siècle que s'enchainent les découvertes.

En Angleterre, les observations de Robert Hooke, physicien anglais, un scientifique touche à tout, et de Robert Boyle, physicien irlandais, leur permettent d'avancer sur la pompe à air dans les années 1665. Ils ont l’idée de replier le tube barométrique vers le haut, créant ainsi le baromètre à siphon, encore utilisé aujourd'hui. Robert Boyle est aussi le premier à utiliser le terme de baromètre outre-Manche, dès 1665, et à établir un système de graduation.

Des baromètres à eau font leur apparition quelques années plus tard, vers 1793, mais, trop peu fiables, ils seront vite abandonnés.

Après la nouveauté du baromètre à mercure, l'instrument de mesure se perfectionne vers 1800 grâce à Jean-Nicolas Fortin (1750-1831), ingénieur français au service du roi Louis XVI : il réussit à en faire une sorte de baromètre transportable, avec un trépied repliable, car le baromètre d'alors restait peu maniable.

Puis en 1818, un autre Britannique, Alexander Adie, invente le baromètre à gaz : il enferme un volume de gaz qui évolue avec la pression de l'air. Mais, à l'instar du baromètre à eau, il ne se révèlera pas assez précis.

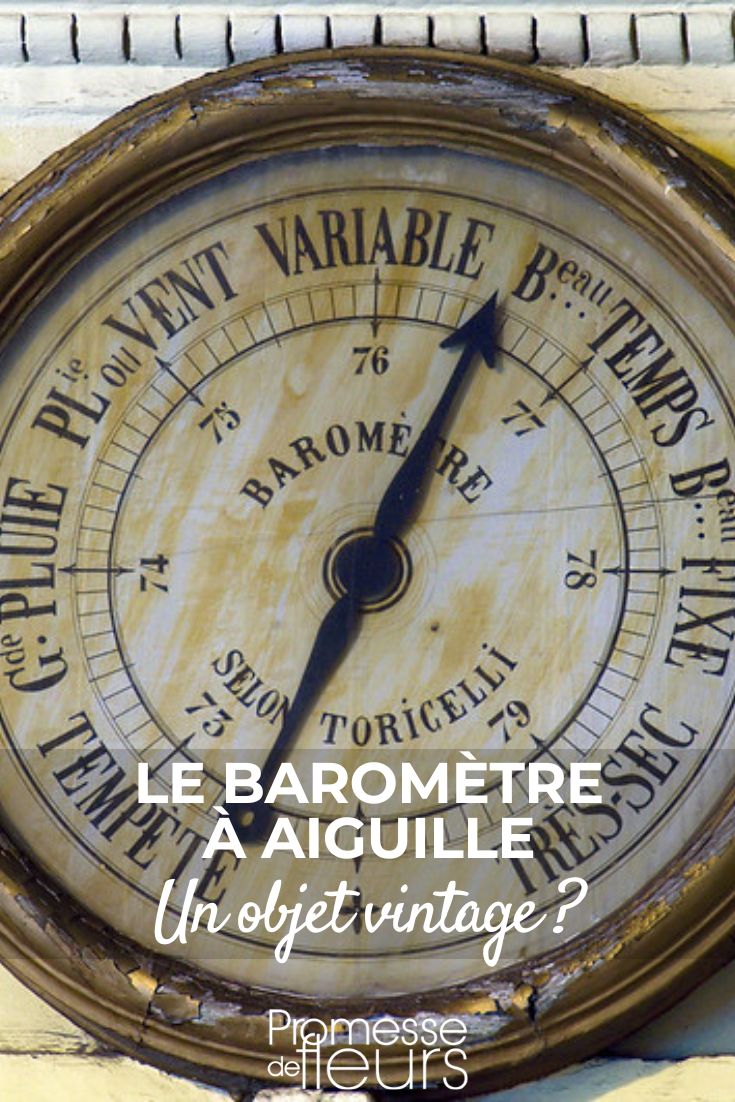

Une amélioration notable, celle de Lucien Vidie, inventeur et physicien français, arrive en 1844. Il invente ce qu'on appellera la capsule de Vidie, plus connue sous le nom de baromètre anéroïde, autrement dit le baromètre à cadran et à aiguille. Ce baromètre est constitué d'une paroi hermétique et contient un vide d'air. La pression atmosphérique joue en pression sur la boite, elle-même écartée par un ressort, faisant tourner l'aiguille sur le cadran. Ce même baromètre va être repris par Eugène Bourdon, ingénieur et horloger français, en 1849, pour le détourner vers un manomètre à tube (le manomètre de Bourdon), permettant de mesurer les pressions dans divers domaines de la vie courante (chauffage, pneumatiques, canalisations, etc.).

C'est le baromètre anéroïde qui va être peu à peu amélioré, devenant de plus en plus précis, pour arriver à celui que nous connaissons bien.

Comment s'en servir ? Comment lire un baromètre à aiguille ?

La pression atmosphérique locale permet d'entrainer le mouvement de l'aiguille d'un côté ou d'un autre du cadran. C'est bien le sens de déplacement de l'aiguille qui importe dans le baromètre, et non l'aiguille en elle-même, et qui donne la tendance d'un temps sec ou pluvieux pour les jours à venir. Une aiguille repère, que l'on remet à jour, permet d'observer la variation de l'aiguille mobile, d'un jour sur l'autre.

Gradué de 945 hPa (hectopascal) à 1082 hPa, il est acquis aujourd'hui qu'un système dépressionnaire (de basse pression) varie vers un système anticyclonique (de haute pression) à partir de 1013 hectopascals, ce qui correspond au milieu de l'écran. Quand l'aiguille va vers la gauche, signe que la pression atmosphérique baisse, le temps va vers le mauvais temps (pluie jusqu'à la tempête). À l'inverse, lorsque l'aiguille penche du côté droit (vers le haut, signe que la pression atmosphérique augmente), le temps tourne au beau fixe (soleil et températures à l'avenant). Le baromètre peut aussi servir à déterminer approximativement une altitude.

Attention : il faut toujours régler son baromètre à aiguille avant de s'en servir au quotidien, ou bien lorsque l'on change de région : cette mise à jour (l'étalonnage) consiste à tourner la petite vis de réglage à l'arrière jusqu'à positionner l'aiguille sur la pression atmosphérique du jour (à vérifier sur votre météo locale sur le site météofrance ou météoagricole par exemple). Amenez-la légèrement au-dessus si la tendance est à la baisse, ou au-dessous si la tendance est à la hausse. Tapotez sur le verre pour débloquer l'aiguille et rattraper le jeu, et c'est parti !

Des modèles à n'en plus finir...

Comme dans le domaine de l'horlogerie, le baromètre s'est adapté à nos vies, et à côté des boitiers anciens en laiton au charme suranné, on trouve désormais des baromètres nouvelle génération, relookés ou carrément futuristes : à cristaux de potassium (héritage du baromètre de Fitzoy), à eau, jusqu'aux stations météo numériques, et sous toutes les formes, du grand et bel objet à accrocher dans son intérieur au baromètre de poche. Certains sont utilisables à des altitudes très élevées. Quelques entreprises ont même acquis un véritable savoir-faire et perpétuent l'idée des baromètres mécaniques d'antan, comme l'entreprise Naudet, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Et puis, bien sûr, il y a tous les baromètres humoristiques et régionaux que l'on retrouve dans nos campagnes, comme le baromètre ardéchois, mais aussi le baromètre breton sous forme de galet ou montagnard en version pomme de pin...

De mon côté, depuis que j'ai installé un baromètre chez moi, je me surprends à passer tous les matins devant, et pas un jour ne passe sans que j'y jette un œil, remettant à jour l'aiguille repère pour voir comment il va varier ! Et vous savez quoi ? Il ne se trompe jamais !

Et vous, quel est votre rapport avec ce petit objet ? Racontez-nous votre histoire ou vos anecdotes avec votre baromètre, peut-être même votre collection de baromètres, tant ces objets rétros peuvent susciter des vocations de collectionneur.

Retrouvez beaucoup plus d'informations détaillées et techniques dans Une brève histoire du baromètre, sur le site web Culture sciences physiques, ainsi que sur le site Météo vintage !

Commentaires