Comment arroser sans noyer vos plantes ?

Ou comment adopter l'arrosage selon les besoins des plantes ?

Sommaire

Savoir doser l’eau au jardin : une compétence essentielle du jardinier, surtout face à la sécheresse chronique et aux périodes de canicule récurrentes. En effet, l’arrosage fait partie des gestes les plus fréquents au jardin, et pourtant, c’est aussi l’un des plus mal maîtrisés. Beaucoup de jardiniers, même expérimentés, arrosent trop souvent, pas assez profondément, ou à des moments inadaptés. Et les résultats ne se font pas attendre longtemps : stress hydrique, maladies cryptogamiques, pourritures racinaires ou floraisons avortées. Pour arroser sans noyer, il faut apprendre à observer le sol, comprendre le comportement des plantes et adapter son geste aux conditions réelles, en pleine terre comme en pot.

Découvrez comment trouver le bon rythme et éviter les excès en termes d’arrosage au jardin, pour les plantes en pleine terre ou en pot.

Comprendre les besoins réels des plantes en eau

L’eau est indispensable à la vie des plantes, car elle intervient dans la photosynthèse, et transporte les éléments minéraux nutritifs, indispensables à la croissance de la plante. Pourtant, toutes les plantes n’ont pas les mêmes besoins hydriques. Tout est question de physiologie en fait !

Certaines, comme les plantes succulentes ou les cactées, sont capables de stocker l’eau ou de ralentir leur métabolisme pour survivre en milieu aride, tandis que d’autres réclament un apport régulier et contrôlé d’eau. Les espèces xérophytes, comme les agaves ou les aromatiques telles que les lavandes, les romarins, les thyms… supportent très bien la sécheresse grâce à des mécanismes d’adaptation physiologique au point de survivre sans eau, parfois durant plusieurs mois. À l’inverse, les plantes de sous-bois ou d’origine tropicale, telles que les fougères ou les impatiens, ont besoin d’un sol frais et humide pour croître normalement.

Un agave et une fougère n’ont pas les mêmes besoins hydriques

Les besoins varient aussi selon les stades de développement. Une plante en période de croissance active, de floraison ou de fructification consomme davantage d’eau qu’en phase de dormance. C’est pourquoi il est essentiel de ne pas arroser de façon systématique mais en fonction du cycle de vie de la plante. Une pivoine installée en sol profond n’aura besoin d’eau qu’au printemps lors de la montée de sève, puis très peu en été.

Les facteurs qui influencent le rythme d'arrosage

Au-delà des besoins physiologiques de chaque plante, d’autres facteurs peuvent considérablement impacter le rythme d’arrosage. À commencer par le sol. Un sol sableux, drainant, retient peu l’eau et nécessite des arrosages plus fréquents, mais légers. À l’inverse, un sol argileux garde longtemps l’humidité, mais peut vite devenir asphyxiant en cas d’excès. Un sol humifère, riche en matière organique, offre un bon compromis entre rétention et aération.

L’exposition joue également un rôle fondamental. Une plante en plein soleil et soumise au vent transpire davantage qu’une plante à l’ombre. Les conditions climatiques doivent être intégrées au raisonnement : chaleur, vent sec, humidité ambiante ou pluie récente modifient les besoins en eau. En été, un pot en terre cuite exposé plein sud peut perdre toute son humidité en moins d’une journée, tandis qu’un massif en sol lourd et ombragé restera humide plusieurs jours après une pluie.

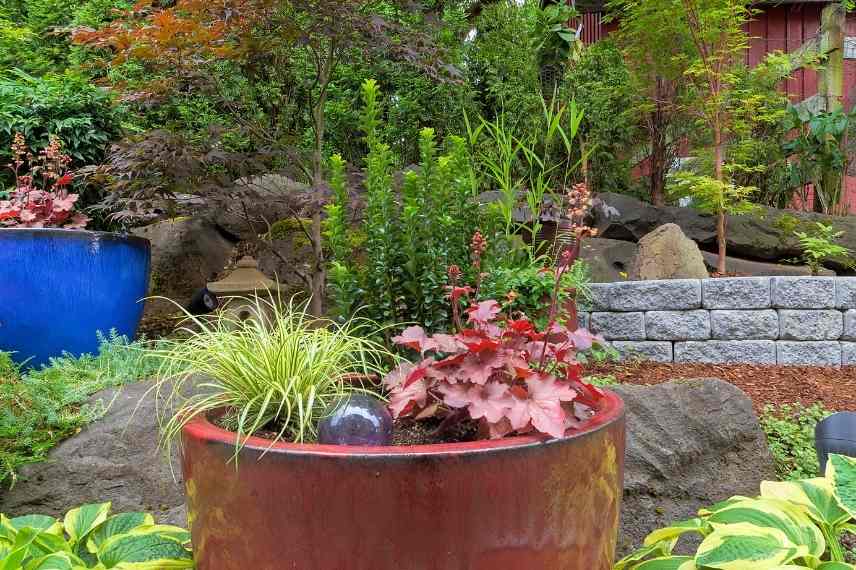

Les plantes cultivées en pot nécessitent une attention particulière par rapport à celles cultivées en pleine terre

Enfin, les plantes cultivées en pot nécessitent une attention particulière. Le volume de substrat étant limité, l’eau s’y évapore plus vite. Mais l’excès d’eau ou l’eau résiduelle dans les soucoupes ou les cache-pots est aussi plus rapidement fatal, car les racines sont confinées et baignent dans l’eau. Le drainage du contenant, la nature du substrat et la matière du pot (terre cuite, plastique, résine) influencent directement la fréquence d’arrosage.

Apprendre à repérer les signes visibles d'un manque d'eau

Pour apprendre à arroser au bon moment, il faut bien observer les signes renvoyés par les plantes.

Le premier signe à vérifier est l’état du sol : s’il est sec en surface, mais frais en profondeur, l’arrosage peut attendre. En pot, le test du doigt ou le simple poids du contenant suffisent souvent à évaluer le besoin.

Les plantes expriment aussi leur état : des feuilles qui s’affaissent, un port ramolli ou un feuillage terne signalent un début de stress hydrique. Pour autant, les végétaux ou les plantes potagères comme les courges et courgettes, avec de grandes feuilles, souffrent plus facilement de la chaleur, sans forcément avoir un besoin immédiat d’eau. En revanche, des feuilles jaunes, molles ou tachées, surtout à la base, sont souvent le symptôme d’un excès d’eau.

Un pied de tomate, par exemple, réagit rapidement à un arrosage mal maîtrisé : des arrosages irréguliers entraînent une nécrose apicale, communément appelée cul noir, tandis qu’un excès constant provoque des nécroses à la base des feuilles.

Chez les tomates, la nécrose apicale ou cul noir est essentiellement due à des arrosages irréguliers

On vous l’accorde, il n’est pas toujours simple d’interpréter ces signes, mais l’expérience vous y aidera.

Lire aussi

Arrosage du potager : nos conseilsComment adapter le rythme d'arrosage ?

En matière d’arrosage, il y a quelques règles d’or qui s’appliquent aux plantes ornementales comme aux plantes potagères :

- Il vaut mieux arroser moins souvent, mais plus abondamment, afin de favoriser un enracinement profond. Un arrosage superficiel, répété quotidiennement, encourage les racines à rester en surface, les rendant plus sensibles à la sécheresse. Les jeunes plants, encore peu enracinés, nécessitent un suivi plus régulier. Mais dès qu’une plante s’installe, mieux vaut espacer les apports

- L’arrosage matinal est préférable en été pour limiter l’évaporation tout en évitant les risques de maladies. En hiver ou par temps frais, mieux vaut arroser dans la journée pour que l’eau ne stagne pas au froid.

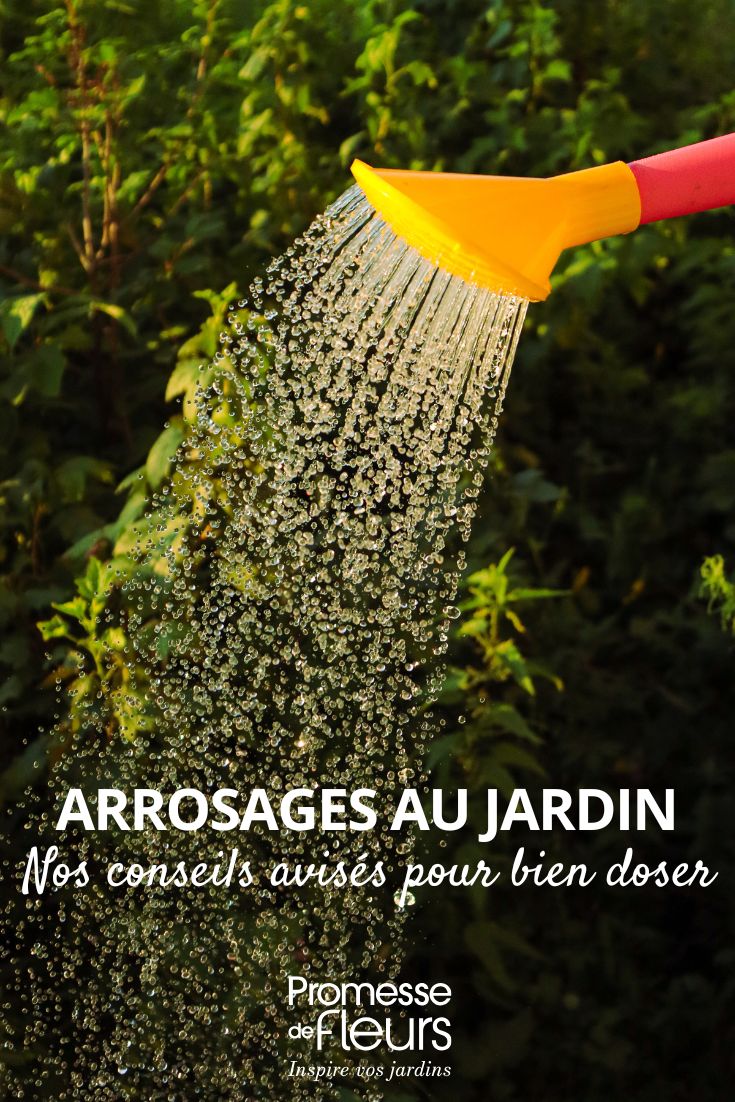

L’arrosage à l’arrosoir est toujours le meilleur, car il est ciblé au plus près des pieds des plantes, sans mouiller le feuillage

- Les techniques d’arrosage influent également. L’arrosage à l’arrosoir est toujours le meilleur car il est ciblé au plus près des pieds des plantes, sans mouiller le feuillage. Et, on utilise la pomme pour arroser les semis en pluie. Le goutte-à-goutte permet un apport lent et régulier, particulièrement utile au potager, mais ne favorise pas l’enracinement profond. Les ollas, pots en terre enterrés, diffusent l’eau en profondeur. Quant aux cuvettes d’arrosage autour des jeunes arbres, elles concentrent l’eau au pied, sans gaspillage

- Le paillage permet de conserver un sol frais et de limiter la fréquence des arrosages.

Comment arroser sans excès selon les types de plantes ?

Quelques cas pratiques pour adopter le bon rythme d’arrosage.

- Massifs de vivaces : les plantes vivaces rustiques et adaptées au climat local deviennent autonomes après une ou deux saisons. Une sauge arbustive ou un gaura bien enraciné ne réclame aucun arrosage, sauf sécheresse extrême. Un bon paillage végétal et un sol bien préparé limitent fortement les besoins

- Au potager : les légumes à feuilles (salades, épinards) et les radis demandent une humidité constante, sous peine de montée à graines. Les légumes-fruits (tomates, courgettes, courges, aubergines, poivrons…) nécessitent de l’eau au bon moment : en début de croissance, puis au moment de la nouaison. Les légumes racines comme les carottes, les navets, les panais… ont besoin d’arrosage constant lors de la germination, moins abondant ensuite, mais régulier. Les haricots et les petits pois doivent être arrosés régulièrement jusqu’à la floraison. L’ail, l’oignon et l’échalote ou encore les pommes de terre ou les betteraves sont capables de croître même en période de sécheresse.

- Plantes en pot sur un balcon ou une terrasse : en contenant, l’arrosage est plus fréquent. Un laurier-rose en pot exposé au sud peut consommer jusqu’à 4 litres d’eau tous les deux jours en été. Alors que le même en pleine terre peut se débrouiller pratiquement sans eau.

Un laurier-rose en pot exposé au sud peut consommer jusqu’à 4 litres d’eau tous les deux jours en été. Alors que le même en pleine terre peut se débrouiller pratiquement sans eau

- Arbres et arbustes en pleine terre : le premier été après plantation est déterminant. Il faut arroser régulièrement pour favoriser un enracinement profond. Après deux ou trois ans, les besoins diminuent fortement. Un laurier-tin en climat doux devient autonome. Un érable du Japon, installé sur sol drainé et ombragé, demande un arrosage hebdomadaire en été, mais rien en hiver.

Nos stratégies pour améliorer la gestion de l'eau

Travailler le sol régulièrement et aux bonnes saisons, sans trop le retourner profondément, reste la meilleure stratégie à long terme. L’ajout de compost, de matière organique ou de sable selon la texture permet de mieux retenir ou de mieux drainer l’eau.

La mise en place d’un paillage végétal limite l’évaporation, régule la température du sol et protège les micro-organismes.

Le choix des plantes est déterminant : inutile de cultiver une lobélie dans un sol sec en plein soleil. Mieux vaut adapter la palette végétale au climat local. Dans un jardin sec, privilégiez les lavandes, euphorbes, achillées, santolines… En zone mi-ombragée à ombragée avec un sol frais, optez pour des astilbes ou hostas.

Récupérer l’eau de pluie est un atout pour soulager le réseau et économiser l’eau potable. Une cuve bien placée suffit souvent à couvrir les besoins du jardin d’ornement pendant l’été.

- Abonnez-vous

- Sommaire

Commentaires