Sauge officinale : une plante à cultiver pour ses bienfaits sur la santé

Conseils de culture de la sauge, une vivace connue pour ses vertus médicinales

Sommaire

La sauge officinale (Salvia officinalis) est une plante aromatique et médicinale réputée depuis l’Antiquité. D’ailleurs, le nom “sauge” est dérivé du terme latin “salvus” qui signifie “bonne santé”, lui-même issu de “salvare” signifiant “sauver”. Les autres appellations de la sauge, à savoir “herbe aux plaies” ou “herbe sacrée” témoignent de ses vertus. Autant dire que la sauge a depuis longtemps une place centrale dans les pharmacopées traditionnelles. Cultivée dans les jardins pour ses qualités culinaires et thérapeutiques, mais aussi ornementales, la sauge officinale suscite un intérêt renouvelé grâce aux recherches scientifiques qui confirment certaines de ses propriétés médicinales.

Découvrez tous les bienfaits de la sauge officinale, un sous-arbrisseau au feuillage aromatique de nos jardins, de sa présentation botanique à ses composés actifs, en passant par ses bienfaits pour la santé et ses éventuelles contre-indications.

Présentation de la sauge officinale, une plante vivace aromatique

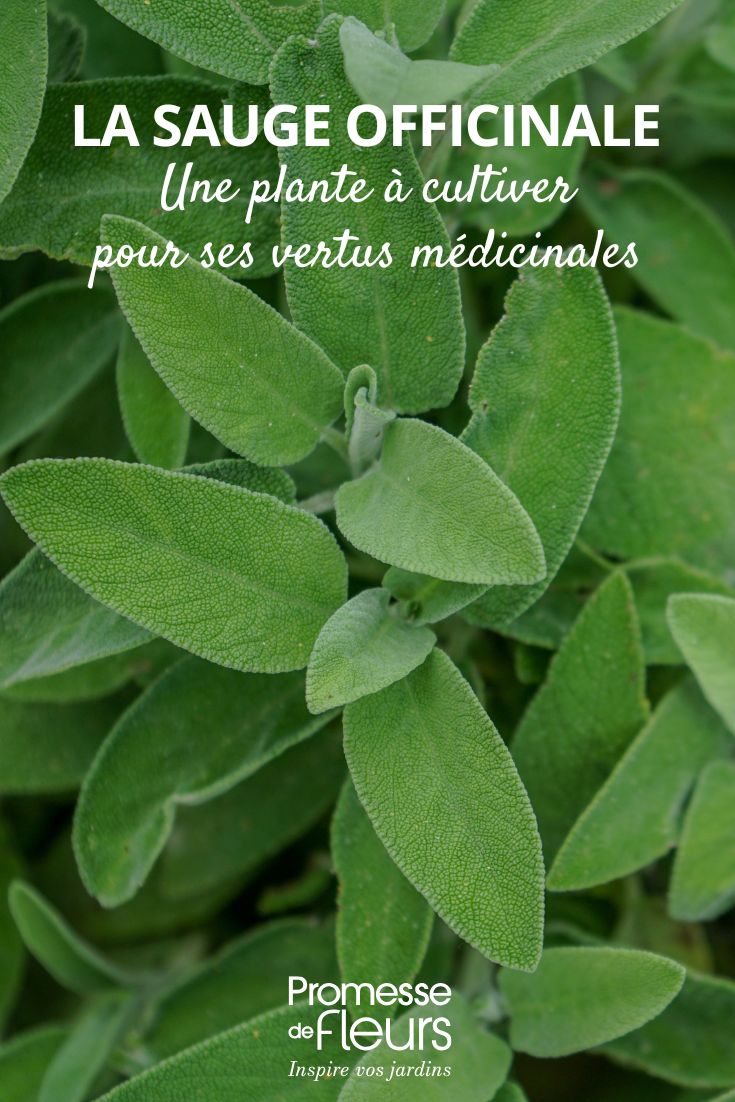

La sauge officinale est une plante vivace de la famille des Lamiacées, cousine du thym, originaire du bassin méditerranéen. Elle forme un sous-arbrisseau de 60 à 80 cm de hauteur, aux tiges quadrangulaires et aux feuilles persistantes, ovales et lancéolées, d’une couleur gris-vert, duveteuses et rugueuses au toucher. Ce feuillage est très aromatique et parfume avantageusement de nombreux plats cuisinés à base de poissons ou de volailles, ou encore les sauces.

Ses fleurs, entourées de bractées, généralement bleu-violet, apparaissent en épis terminaux au printemps ou en début d’été. Cette floraison donne naissance à des fruits qui prennent la forme de tétrakènes qui se cachent dans des calices persistants.

Feuillage et fleurs de la sauge officinale

Facile à cultiver, la sauge officinale apprécie les expositions ensoleillées et les sols bien drainés, légers et secs, voire légèrement calcaires. Elle redoute l’humidité stagnante, surtout en hiver. Un emplacement abrité des vents froids favorisera une bonne reprise et une floraison abondante. En pleine terre, elle peut se montrer très résistante à la sécheresse une fois bien établie. On la plante de préférence au printemps ou en début d’automne. Un léger rabattage après la floraison permet de densifier la touffe et de prolonger sa durée de vie. La sauge vieillit cependant assez vite : il est conseillé de la renouveler tous les quatre à cinq ans, soit par bouturage estival, soit par semis pour les variétés non hybrides. Elle se plaît aussi bien en massif d’aromatiques qu’en rocaille ou en bordure, au milieu de vivaces

C’est aussi une plante facile à cultiver en pot, sur un balcon ou une terrasse.

Les composés actifs et modes d'utilisation de la sauge officinale

Il y a un dicton qui dit : “Qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin”. S’il ne faut évidemment pas prendre au pied de la lettre ce dicton, il montre tout de même à quel point la sauge est une plante aux vertus médicinales reconnues. C’est en effet une plante qui possèderait une variété de composés actifs :

- De la thuyone, du camphre et du cinéole, des huiles essentielles aux propriétés antiseptiques et stimulantes

- Des flavonoïdes comme la lutéoline et l’apigénine aux effets antioydants

- Des acides phénoliques, parmi lesquels l’acide rosmarinique aux propriétés anti-inflammatoires

- Des diterpènes et des triterpènes (rosmanol, acide ursolique), riches en effets antimicrobiens et antioxydants.

En usage médicinal, on utilise les feuilles de sauge, fraîches ou sèches. Traditionnellement, les feuilles se récoltent à l’aube de la Saint-Jean, c’est-à-dire le 24 juin, mais, si vous n’avez pas le temps ce jour-là, la récolte s’étale de la fin du printemps au milieu de l’été, avant la floraison, et en automne. Olivier vous explique comment faire sécher et conserver la sauge officinale.

Feuilles de sauge officinale en cours de séchage

Ensuite, ces feuilles, fraîches ou sèches, s’utilisent sous différentes formes :

-

En infusion : il faut compter 1 à 3 g (une cuillère à café) de feuilles séchées par tasse de 150 ml d’eau bouillante, ou 3 à 6 feuilles fraîches. On laisse infuser pendant 5 à 10 minutes avec un couvercle. Cette infusion se consomme jusqu’à deux à trois fois par jour, mais sans jamais dépasser deux à trois semaines consécutives.

-

En gargarisme d’infusion concentrée, idéale pour soulager les maux de gorge et les inflammations buccales. Il faut une cuillère à soupe de feuilles de sauge sèches à faire infuser durant 10 minutes dans une tasse de 100 ml d’eau bouillante.

Quels sont les bienfaits de la sauge sur la santé ?

Avant d’évoquer les propriétés thérapeutiques de la sauge officinale, peut-être est-il judicieux de rappeler que les plantes médicinales ne se substituent jamais à un diagnostic médical et à un traitement médicamenteux. L’avis d’un spécialiste ou d’un professionnel de la santé est toujours recommandé avant toute prise de sauge officinale. L’usage de la sauge officinale doit toujours être limité à une courte durée et ne doit pas s’inscrire dans la durée. Le composé actif qu’est la thuyone peut en effet devenir toxique à haute dose ou en cas de consommation prolongée.

Toujours est-il que la sauge officinale qui figurait parmi les plantes recommandées dans les jardins monastiques est depuis longtemps utilisée pour traiter divers maux, allant des troubles digestifs aux affections buccales.

Des propriétés digestives

La sauge est traditionnellement utilisée pour faciliter la digestion. Ses composés actifs stimulent la sécrétion biliaire et gastrique, aidant ainsi à soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les nausées, les flatulences et les digestions lentes.

La sauge est ainsi utilisée pour traiter les petits problèmes digestifs comme les brûlures et les crampes d’estomac grâce aux flavonoïdes et aux essences comme la thuyone.

Elle aurait aussi une action cholagogue et cholérétique, c’est-à-dure qu’elle stimulerait l’élimination de la bile vers l’intestin. Elle est ainsi recommandée après un repas copieux.

Des effets sur la sphère otorhinolaryngologique (ORL)

Grâce à se réputées propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, la sauge serait efficace en gargarisme pour traiter les inflammations de la bouche, du larynx, des gencives et de la gorge. Elle serait également utilisée pour soulager les aphtes et les maux de gorge. En bref, la sauge officinale agirait sur toutes les inflammations de la bouche en général.

Elle permettrait ainsi de soulager les angines, par ses propriétés astringentes au niveau des voies respiratoires.

Un soutien hormonal

La sauge officinale aurait un effet tonique sur l’utérus. Globalement, la sauge officinale influe sur tous les problèmes hormonaux, liés à la préménopause et à la ménopause (sueurs nocturnes, transpiration excessive, bouffées de chaleur…), et peut être utile pour réguler le cycle menstruel. Après l’accouchement, elle va réguler le cycle hormonal et stopper la montée de lait, en cas de sevrage ou d’absence de lactation.

En revanche, elle est déconseillée aux femmes enceintes, car son effet utérotonique peut potentiellement provoquer des contractions prématurées ou des complications.

Une action tonique globale

La sauge est traditionnellement reconnue pour ses propriétés stimulantes générales, particulièrement sur le système nerveux et l’organisme fatigué. Grâce à la présence de composés comme le camphre et certains flavonoïdes, elle agit comme un tonique naturel, capable de retrouver de l’énergie et de la vitalité en cas de fatigue physique ou mentale. On la recommande souvent dans les périodes de convalescence ou de surmenage, où elle aide à retrouver un certain équilibre.

Lire aussi

Sauges : quelles variétés choisir ?Quels sont les précautions à prendre avec la sauge officinale ?

La sauge officinale peut être contre-indiquée dans certains cas. C’est pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant toute utilisation thérapeutique de la sauge officinale.

- Grossesse et allaitement : la sauge est contre-indiquée en raison de ses effets œstrogéniques et de la présence de thuyone

- Épilepsie : la thuyone peut abaisser le seuil épileptogène, augmentant le risque de crises

- Maladies hormonodépendantes : en raison de ses effets œstrogéniques, la sauge est déconseillée aux personnes atteintes de cancers hormono-dépendants (sein, utérus, ovaire) ou d’affections comme les fibromes, les kystes ovariens, l’endométriose, d’hyperthyroïdie…

- La sauge est déconseillée aux enfants de moins de 15 ans.

Le saviez-vous ?

La sauge officinale a traversé les siècles en laissant dans son sillage tout un cortège de croyances et d’usages étonnants. Chez les Romains, elle était tellement vénérée qu’on la récoltait selon un rite sacré, sans fer, pieds nus, vêtus d’une tunique blanche et après avoir offert un sacrifice. Cette solennité en disait long sur la valeur médicinale qu’on lui accordait déjà.

Au Moyen Âge, la sauge figurait en bonne place dans les jardins des monastères. Charlemagne en recommanda la culture dans le Capitulaire De Villis, un document fondateur de l’agronomie médiévale. Les moines la préparaient sous forme de tisanes pour “prolonger la vie et affermir l’esprit”. On disait même : “Pourquoi un homme mourrait-il alors que la sauge pousse dans son jardin ?”, un proverbe qui résume bien l’aura thérapeutique de la plante.

Dans la médecine traditionnelle chinoise, les commerçants européens échangeaient autrefois la sauge contre du thé, parfois à raison de trois caisses de thé pour une caisse de sauge. Ce troc inégal témoigne du respect des Chinois pour ses propriétés médicinales.

Autre anecdote : pendant les épidémies de peste, des vinaigres dits “des quatre voleurs” étaient préparés avec de la sauge, du romarin, du thym et de la lavande. Ces mélanges étaient censés protéger contre les miasmes. Les voleurs qui dépouillaient les maisons de pestiférés utilisaient ce vinaigre pour se préserver, d’où le nom.

- Abonnez-vous

- Sommaire

Commentaires