Les maladies et parasites des pélargoniums

Identification, prévention et solutions naturelles

Sommaire

Les géraniums, ou pélargoniums en latin, font partie des plantes incontournables au jardin, sur la terrasse ou le balcon. Leurs fleurs colorées assurent le spectacle de la fin du printemps aux premières gelées. Considérés comme faciles de culture et sans entretien, les pélargoniums peuvent néanmoins être sensibles à certaines maladies ou subir l’attaque de parasites. Voyons quels sont les plus courants, comment prévenir les risques et appliquer si besoin des traitements naturels.

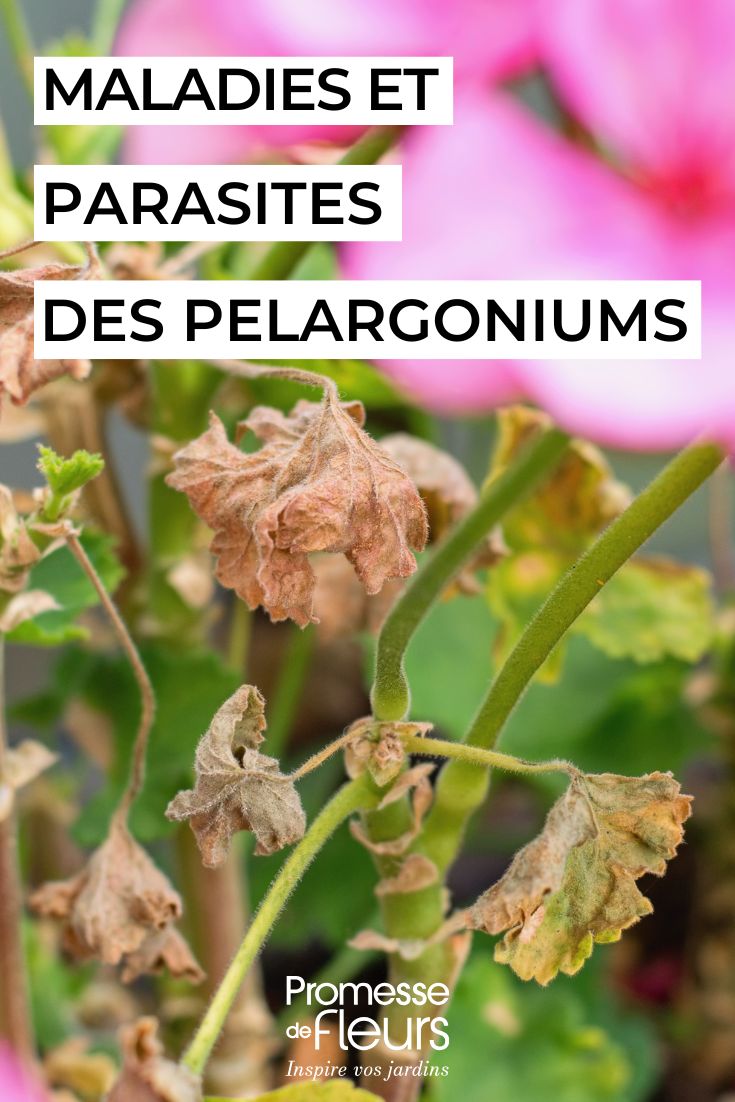

Les Pelargonium peuvent être atteints de plusieurs maladies qui font sécher subitement leur feuillage

Les maladies cryptogamiques

Identification

Les maladies cryptogamiques sont causées par des champignons. Ce sont les plus répandues au jardin : vous les avez donc certainement déjà rencontrées. Elles sont souvent favorisées par un cocktail de chaleur et d’humidité, c’est pourquoi elles peuvent apparaître dès le printemps dans certaines régions. Elles ont la fâcheuse tendance à contaminer rapidement les plantes à proximité, aidées par le vent, le jardinier, les outils de taille mal désinfectés, les insectes, etc. Enfin, les spores peuvent rester longtemps dans le sol et ne sont pas forcément détruits par le froid hivernal.

En ce qui concerne nos pélargoniums, c’est tout d’abord le botrytis, aussi appelé « pourriture grise », qui est la plus répandue. L’un des symptômes de cette maladie est le développement de taches brunes recouvertes d’un feutrage gris d’aspect poussiéreux. Il apparaît d’abord sur la base des tiges, puis sur les feuilles et les fleurs. Si la maladie se déclare en fin d’été, ce n’est pas forcément grave puisque les géraniums des balcons sont souvent cultivés comme des annuelles. Par contre, la maladie peut aussi se déclarer dès le printemps, ce qui risque alors d’impacter la croissance de la plante. Les fleurs vont flétrir, parfois dès le stade de bourgeon, le feuillage va tomber. À terme, le pélargonium complet peut se nécroser.

Le Pelargonium devient peu à peu complètement nécrosé si rien n’est fait

La rouille est une autre maladie cryptogamique qui peut toucher les pélargoniums. Elle se reconnaît aux pustules poudreuses de couleur orange, jaune ou brune qui apparaissent sur le feuillage. Ces sortes de boutons éclatent ensuite afin de propager les spores sur les plantes aux alentours. Vous remarquerez également que les feuilles de vos géraniums se dessèchent et tombent prématurément. La plante va stopper sa croissance et pourra finalement en mourir.

La rouille est facilement identifiable

Prévention et solutions

Contre les maladies cryptogamiques, il est préférable d’opter pour les gestes préventifs. Les traitements curatifs ne sont effectivement pas toujours efficaces, surtout si la maladie est déjà bien installée.

- Soigner les conditions de culture de vos pélargoniums. Des plantes en bonne santé sont plus résistantes face aux maladies. Que ce soit en pleine terre ou en pot, notez qu’ils apprécient les sols riches en matières organiques et légers (bien drainés), en exposition ensoleillée ou mi-ombragée dans les régions chaudes du sud de la France. En pot, pour éviter la stagnation d’eau dans les racines, veillez à choisir impérativement des contenants percés et à ajouter une couche de drainage de 3 à 5 cm au fond (constituée de graviers, de sable de rivière ou encore de billes d’argile).

- Si vous taillez vos pélargoniums, par exemple pour éliminer des feuilles abîmées ou des fleurs fanées, veillez à toujours désinfecter vos outils de coupe avec de l’alcool au préalable. Cela limite les risques de propagation de spores entre végétaux.

- Gérer correctement l’arrosage. Évitez d’arroser le feuillage et installez un paillage organique aux pieds des géraniums. Ce geste permet de limiter l’évaporation naturelle et de garder le sol frais plus longtemps.

- Respecter les distances de plantation. Elles assurent que l’air puisse bien circuler entre les plantes, ce qui évite la stagnation d’humidité. Comptez environ 20 cm entre deux pieds.

- Modérer les apports d’engrais. Un excès d’azote peut en effet fragiliser la plante et la rendre plus sensible aux maladies et aux parasites. Pour les plantes fleuries, privilégiez un engrais spécifique, riche en potasse.

- Ne pas planter de pélargoniums dans un sol préalablement contaminé. Nous l’avons vu, les spores sont capables de survivre longtemps dans le sol.

Si vous remarquez les symptômes d’une maladie cryptogamique, coupez immédiatement les parties atteintes et portez-les en déchetterie. Puis, nettoyez soigneusement vos outils de coupe.

En préventif comme en curatif, les purins d’ortie et de prêle auraient des vertus fongicides et aideraient à renforcer les défenses immunitaires des plantes. Vous en trouverez en magasin ou bien vous pourrez faire vos propres purins en suivant nos tutoriels (faire du purin d’ortie ou du purin de prêle).

La bouillie bordelaise est aussi reconnue comme un fongicide, efficace contre certaines maladies cryptogamiques. Ce traitement à base de cuivre permet notamment de lutter contre la pourriture grise. Elle est plutôt efficace en prévention et en tout début d’apparition de la maladie. Elle s’utilise par pulvérisation sur les parties atteintes. Veillez toutefois à bien respecter les dosages et à ne pas l’utiliser en réflexe. Si ce produit reste controversé, c’est parce que le cuivre n’est pas biodégradable et peut contribuer au déséquilibre, voire à la pollution des sols.

En complément, découvrez nos articles :

Lire aussi

Choisir un pélargoniumLe papillon du géranium

Identification

Les tiges des pélargoniums peuvent être victimes de l’appétit de la chenille d’un petit papillon marron, appelé « brun du pélargonium » ou « lycène du géranium » (Cacyreus marshalli de son petit nom latin). Elle peut causer rapidement la mort de la plante.

La chenille est verte et rose, avec des poils blancs. Le papillon est assez petit, dans des tons marron non uniformes.

Les premiers symptômes se remarquent au niveau des tiges qui sont minées (la chenille y creuse des galeries) et au niveau des feuilles qui sont trouées.

Les pélargoniums lierre seraient davantage la cible de ce petit ravageur, alors que les espèces odorantes seraient moins appétentes.

Cacyreus marshalli : chenille et papillon

Prévention et solutions

L’observation régulière reste la meilleure des préventions. Si vous avez constaté la présence de chenilles, la solution la plus simple et naturelle, mais chronophage, consiste à les éliminer à la main. De même, si vous repérez des petits œufs blancs solitaires, il est fort probable qu’il s’agisse de ceux du papillon.

En préventif, testez le purin de tanaisie, plante prisée pour son action contre les insectes nuisibles, du fait de sa puissance aromatique. Retrouvez notre tutoriel : Comment faire du purin de tanaisie ?.

En traitement, il existe les insecticides à base de Bacillus thuringiensis, comme pour la lutte contre la pyrale du buis. En complément, découvrez notre article : Bacillus thuringiensis : un insecticide naturel.

Les aleurodes ou mouches blanches

Identification

La présence d’aleurodes se remarque facilement : dès que vous approchez d’une plante infestée, une nuée de petits insectes s’élève, avant de se reposer quelques instants plus tard. Comme les pucerons ou les cochenilles, les aleurodes se nourrissent de la sève de la plante. Leur présence va tout d’abord l’affaiblir, mais elle pourra, à terme, provoquer le dépérissement des pélargoniums. Pire, en sécrétant du miellat, les mouches blanches vont favoriser le développement d’une maladie cryptogamique appelée « fumagine ». Elle se repère aux taches noires rappelant la suie qui apparaissent sous le feuillage. Enfin, les mouches blanches peuvent favoriser le développement de virus en créant des portes d’entrée à d’autres agents pathogènes.

Ces petits ravageurs peuvent se reproduire très vite et apprécient beaucoup les conditions chaudes. C’est pour cela qu’on les retrouve généralement lors de la culture sous serre ou en véranda.

Les aleurodes sont petits (3 mm de long environ), possèdent 2 paires d’ailes et sont recouverts d’une poudre blanche, ce qui explique leur autre nom.

Prévention et solutions

En prévention, pour une culture en intérieur, vous pouvez choisir de piéger les adultes en utilisant des bandes adhésives de couleur jaune. Toutefois, cette solution n’est pas distinctive : d’autres insectes non néfastes peuvent aussi se retrouver piégés.

Ici encore, les purins d’ortie ou de tanaisie auraient des vertus répulsives contre ces petits ravageurs.

Dès les premiers symptômes, pulvérisez un insecticide naturel à base de savon noir. Vous pouvez le confectionner vous-même facilement. Pour cela, utilisez impérativement un savon noir pur. Diluez 1 cuillère à soupe dans 1 litre d’eau tiède. Versez dans un vaporisateur. Secouez, puis traitez les végétaux atteints. Notons qu’ici encore, même naturel, ce traitement n’est pas sélectif. Il sera donc idéalement utilisé en fin de journée, afin de limiter les risques de toucher d’autres insectes non nuisibles.

L’huile essentielle de géranium rosat (Pelargonium X asperum) agirait aussi comme insecticide efficace contre les aleurodes. Pour l’utiliser, mélangez 20 gouttes dans un litre d’eau et pulvérisez sur les feuilles atteintes.

Pour en savoir plus, découvrez notre article : Aleurode ou mouche blanche : identification et traitement.

- Abonnez-vous

- Sommaire

Commentaires