Le Popillia japonica, communément appelé scarabée japonais, représente une menace grandissante pour l'agriculture et les jardins en Europe, et tout particulièrement en France, où il pourrait prochainement s'établir. Cet insecte originaire d'Asie est classé parmi les organismes de quarantaine prioritaires par l'Union européenne en raison de ses impacts économiques et environnementaux dévastateurs. En effet, il attaque plus de 300 espèces de plantes, allant des cultures agricoles aux plantes ornementales. Découvrons-en un peu plus sur cette potentielle (et énième) menace !

Comment reconnaitre le Scarabée japonais ?

Le scarabée japonais mesure environ 10 à 12 mm de long. Sa petite taille peut le faire confondre avec d'autres coléoptères présents en France. Toutefois, il se distingue par sa tête et son thorax de couleur vert métallique, ses élytres brun cuivré, ainsi que par les cinq touffes de soies blanches situées sur les côtés de l'abdomen et deux autres à l'extrémité de ce dernier.

Enfin, le scarabée japonais est plus petit que d'autres scarabées européens communs. La forme de son corps est compacte et légèrement arrondie, avec des antennes courtes et segmentées qui se terminent par des massues en forme de clubs de golf. Ces antennes sont souvent rétractées lorsqu'il se repose, mais peuvent être visibles lorsqu'il est en mouvement ou en train de se nourrir.

Cycle de vie du Popillia japonica

Le cycle de vie du Popillia japonica, ou scarabée japonais, est annuel et comprend quatre stades : œuf, larve, nymphe et adulte. Les femelles pondent leurs œufs en été dans le sol, d'où les larves émergent après deux semaines environ et se nourrissent des racines des plantes, causant des dégâts jusqu'à l'automne. Elles hibernent ensuite en profondeur jusqu'au printemps, où elles se nymphosent et se transforment en adultes. Les adultes sont présents en été, se nourrissent de feuilles et de fleurs, puis se reproduisent, bouclant ainsi le cycle.

Quel est son impact sur les plantes ?

Cet insecte est polyphage, ce qui signifie qu'il se nourrit de multiples espèces végétales (environ 300 espèces). Les adultes se nourrissent du feuillage, des fleurs et des fruits, laissant les feuilles dans un état squelettique après leur passage. Les larves, quant à elles, causent des dégâts en se nourrissant des racines des plantes, en particulier des graminées comme les gazons. Parmi les plantes les plus touchées, on trouve la vigne, les arbres fruitiers, les rosiers et de nombreuses autres plantes ornementales et agricoles.

En Italie, où le scarabée japonais est présent depuis 2014, les vignobles sont particulièrement vulnérables. Les scarabées dévorent les feuilles de vigne, réduisant ainsi la surface foliaire nécessaire à la photosynthèse et donc à la maturation des raisins. Les cultures de maïs et de soja sont également gravement affectés par le scarabée japonais.

Les rosiers sont parmi les plantes ornementales les plus touchées. Les scarabées japonais dévorent les feuilles et les fleurs, ce qui peut entraîner sa défoliation complète. Les larves du scarabée japonais, qui se nourrissent des racines des graminées, posent aussi un sérieux problème pour les pelouses.

Évidemment, comme toutes espèces invasives, le Popillia japonica menace gravement la biodiversité locale en concurrençant les coléoptères indigènes pour les ressources alimentaires et en perturbant les écosystèmes naturels.

Estimation du coût des pertes de rendement agricoles

Les chiffres précis concernant les impacts économiques du scarabée japonais en Europe sont encore en cours d'évaluation, en raison de la récente introduction de l'insecte sur le continent. Toutefois, l'expérience américaine donne un aperçu de l'ampleur des dégâts potentiels. Aux États-Unis, les coûts directs et indirects (pertes de rendement, traitements, gestion) liés au scarabée japonais dépassent 450 millions de dollars par an.

Avec l'expansion continue du scarabée japonais en Europe, les impacts économiques devraient augmenter, particulièrement si l'insecte réussit à s'établir en France, un des principaux pays producteurs de vin et de cultures agricoles en Europe. La prévention et la lutte précoce sont donc essentielles pour minimiser les dégâts.

À cela, on peut ajouter les coûts associés à la lutte, incluant les dépenses pour l'installation de pièges à phéromones, l'achat de produits chimiques ou biologiques, et la mobilisation des équipes pour surveiller et traiter les zones infestées.

Propagation du Popillia japonica

Le scarabée japonais est surnommé "l'auto-stoppeur" en raison de sa capacité à se déplacer sur de grandes distances en s'accrochant à divers supports, tels que les végétaux, les pots, les objets et même les moyens de transport (camions, trains, voitures, avions). Cela facilite son expansion rapide à travers différents territoires. Depuis son introduction en Italie en 2014 et en Suisse en 2017, le scarabée japonais a vu sa population augmenter, avec de nouveaux foyers détectés régulièrement, y compris à Zurich et à Bâle en 2023 et 2024.

Bientôt en France ?

Bien que le scarabée japonais n'ait pas encore été détecté en France, il est crucial de rester vigilant. En cas de supposition de détection, il est recommandé de capturer l'insecte (si possible vivant) et de le signaler immédiatement à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Un signalement précoce permettra de mettre en place des mesures de lutte appropriées pour empêcher son établissement sur le territoire.

Mesures de lutte envisagées et sensibilisation

En Italie, où le Popillia japonica est présent depuis 2014, des mesures rigoureuses de surveillance et de piégeage ont été mises en place, notamment l'utilisation de pièges à phéromones pour capturer les adultes et limiter leur propagation. La Suisse, confrontée à l'invasion depuis 2017, a adopté une stratégie similaire, en intensifiant la surveillance dans les zones frontalières et en utilisant des méthodes de lutte biologique, comme l'introduction de nématodes pour cibler les larves dans le sol.

La lutte contre l'établissement du Popillia japonica en France repose sur la détection précoce et l'éradication rapide des premiers foyers. Les services de l'État ont mis en place des pièges équipés de leurres mixtes (phéromones sexuels et attractifs floraux) le long des frontières françaises et dans des zones stratégiques comme les ports et les aéroports. Si l'insecte est détecté, une zone infestée est alors délimitée et fera l'objet d'une surveillance renforcée avec l'utilisation combinée de méthodes biologiques, physiques et, en dernier recours, chimiques.

Mais tout un chacun peut contribuer à limiter la propagation de cet insecte en restant vigilant lors de l'achat de végétaux ou lors de trocs de plantes, ainsi qu'en surveillant régulièrement les plantes de son jardin.

Le Popillia japonica, communément appelé scarabée japonais, représente une menace grandissante pour l’agriculture et les jardins en Europe, et tout particulièrement en France, où il pourrait prochainement s’établir. Cet insecte originaire d’Asie est classé parmi les organismes de quarantaine prioritaires par l’Union européenne en raison de ses impacts économiques et environnementaux dévastateurs. En effet, il […]

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c'est le nom d'une bactérie qui commence sérieusement à inquiéter en Europe. Xylella fastidiosa est en effet capable d'infecter, et parfois de tuer, un grand nombre d'espèces végétales dont les plus économiquement importantes sont : les agrumes (oranger, citron...), les fruitiers du genre Prunus (pêcher, abricotier, prunier, amandier...), la lavande et les vignes. Il n'existe pas de traitement à ce jour, voilà pourquoi un plan de surveillance et d'éradication des plantes touchées a vu le jour. Faisons le point sur cette vilaine bactérie !

Qui es-tu Xylella fastidiosa ?

Xylella fastidiosa est une gammaprotéobactérie, un micro-organisme de la famille des Xanthomonadacea. C'est la seule espèce du genre Xylella, mais il existe 6 sous espèces : fastidiosa, multiplex, morus, sandyi, tashke et pauca. Cette bactérie peut infecter 309 espèces végétales référencées pour le moment à travers le Monde (mais 600 espèces pourraient être des hôtes potentiels). Si certaines plantes peuvent être infectées tout en restant asymptomatiques, ce n'est pas le cas de toutes les espèces. En effet, certaines souches de la Bactérie Xylella fastidiosa peuvent même s'avérer mortelles pour quelques types de plantes. C'est le cas des Oliviers, des agrumes ou de la vigne.

Cette bactérie pathogène est connue comme l'agent de la maladie de Pierce qui a décimé les vignobles californiens à la fin du XIXe siècle. Elle est aussi responsable de la chlorose variéguée des agrumes au Brésil. Et plus, proche de nous, Xylella fastidiosa apporte le complexe du dessèchement rapide de l'Olivier (CoDiRo) dans les Pouilles en Italie. Ce phytopathogène est présent sur tout le continent américain, ainsi qu'à Taiwan, en Israël et en Iran. En Europe, on la retrouve en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique (quelques cas isolés) et en France.

Le nom de genre Xylella dérive du mot xylème et fait référence au fait que la bactérie se limite aux tissus vasculaires transportant la sève brute, donc le xylème. Le nom d'espèce fastidiosa se réfère à la complexité de cultiver la bactérie en laboratoire : c'est fastidieux !

Les plantes-hôtes de Xylella fastidiosa en France

La bactérie Xylella fastidiosa peut infecter de nombreuses espèces végétales (309 répertoriées pour l'instant), généralement ligneuses, mais parfois herbacées. La plus virulente est la sous espèces Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa qui peut infecter à elle seule 132 espèces végétales. Une espèce végétale infectée par cette bactérie, symptomatique ou non, est appelée : plante-hôte.

En France, la bactérie Xylella fastidiosa est présente en Corse, en région PACA et, désormais aussi, en Occitanie. Les plantes hôtes en France peuvent être : la vigne, l'olivier, la luzerne, les arbres fruitiers du genre Prunus (prunier, pêcher, amandier, cerisier...), les agrumes, le noyer et le figuier, mais aussi des plantes ornementales comme le Laurier-rose, la Polygale à feuilles de Myrte, la lavande et le lavandin, le mimosa ou le frêne.

Comment agît cette bactérie ?

Les bactéries pathogènes se logent dans le xylème et empêchent la plante de s'alimenter correctement en gênant les déplacements de la sève brute. Les symptômes, qui dépendent de l'espèce végétale et de la souche bactérienne, sont, par conséquent, divers et difficiles à diagnostiquer :

- Flétrissement du feuillage puis dessèchement des rameaux : cela peut aller jusqu'au dépérissement de la plante, dans le cas des oliviers, amandiers, polygales à feuille de myrte ou lauriers-rose ;

- Brûlure foliaire : chez l'olivier, l'amandier et le laurier-rose ;

- Chlorose foliaire : chez les agrumes et le caféier ;

- Port retombant et réduction de la longueur des entre-nœuds : chez le pêcher. Le nanisme peut aussi être observé chez la luzerne ;

- Jaunissement et/ou rougissement des feuilles en pleine saison : chez la vigne ;

- Mauvaise lignification (aoûtement des rameaux) et persistance des pétioles après la chute des feuilles : chez la vigne.

Il n'existe aucun traitement curatif, hélas. Une fois infectée, une plante sensible va dépérir. Cette bactérie peut, en outre, toucher les végétaux dans les forêts, dans les parcs et les jardins, mais aussi, et surtout, chez les pépiniéristes, les viticulteurs et les agriculteurs.

Les vecteurs de cette bactérie sont les insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent de la sève brute. Plusieurs espèces de cicadelles et de cercopes sont suspectées de propager l'agent pathogène. Les insectes vecteurs n'ont pas encore été identifiés avec certitude chez nous, mais on considère une cinquantaine d'espèces potentiellement vectrices. Les outils de taille non désinfectés sont aussi probablement une source de contamination entre les plantes.

Rassurons-nous toutefois : la bactérie n'est pas transmissible ni à l'Homme, ni aux animaux.

Que faire si on pense rencontrer cette maladie ?

La bactérie Xylella fastidiosa est répertoriée en Europe en tant qu'Organisme de Quarantaine Prioritaire. En 2021, un plan d'action national a vu le jour en France. Il consiste à : protéger les zones indemnes et lutter contre la dissémination de la bactérie dans les zones délimitées. En pratique, cela se concrétise comme suit :

- Arrachage et destruction de tous les végétaux contaminés ou suspectés de l'être après un traitement insecticide pour éradiquer un potentiel vecteur ;

- Surveillance renforcée de la zone infectée (rayon de 100 m minimum) par de régulières analyses ;

- Surveillance d'une zone "tampon" (rayon de 5 km) autour de la zone infectée par divers prélèvements ;

- Enquête épidémiologique en vue de comprendre comment la maladie est apparue et d'identifier le vecteur.

Des contrôles aux frontières sont effectués pour éviter l'importation de végétal contaminé, mais aussi chez les producteurs et agriculteurs. Chaque plante importée, et plante-hôte du Xylella, doit être munie d'un certificat phytosanitaire. La population, et notamment nous les jardiniers, peuvent aussi aider à la surveillance. À la moindre suspicion, n'hésitez pas à contacter les organismes de contrôle de votre région ou pays. En France : veuillez contacter le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. En Belgique, la bactérie Xylella fastidiosa n'est pas (pour l'instant) un sujet de préoccupation majeur, mais vous pouvez contacter l'Agence fédérale de Sécurité de la Chaine Alimentaire pour de plus amples informations.

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c’est le nom d’une bactérie qui commence sérieusement à inquiéter en Europe. Xylella fastidiosa est en effet capable d’infecter, et parfois de tuer, un grand nombre d’espèces végétales dont les plus économiquement importantes sont : les agrumes (oranger, citron…), les fruitiers du genre Prunus (pêcher, abricotier, prunier, […]

Les rosiers sont souvent tachés, ou moches en fin d'été mais, est-ce réellement un problème pour leur développement ? Ces taches les privent-ils de floraison et finalement, est-il si important que ça d'avoir un feuillage immaculé ? Les taches sont-elles dangereuses pour le rosier ou bien faut-il laisser faire la nature ? On vous dit tout.

C'est quoi au juste toutes ces taches ?

Les maladies cryptogamiques des rosiers sont multiples, mais on peut en sortir 4 principales :

- La rouille : cette maladie se présente sous forme de petits points de couleur rouille sur la face supérieure des feuilles et des pustules sur le revers. La rouille est favorisée par une ambiance chaude et humide en atmosphère confinée ;

- L'oïdium ou blanc du rosier : un feutrage blanc tapisse les feuilles et les boutons du rosier. L'oïdium apparaît au printemps et en été lorsqu'il faut chaud et relativement humide. Mais l'attaque d'oïdium est favorisée aussi par un épisode de sécheresse après une saison pluvieuse ;

- Le marsonia : cette maladie se caractérise par de petites taches noirâtres, souvent bordés d'une auréole jaune sur le vieux feuillage. Ici aussi, chaleur et humidité sont favorables au développement du marsonia ;

- Le botrytis : encore une maladie cryptogamique qui apparaît sur nos rosiers par temps chaud et humide. Le botrytis se caractérise par des "piquetures" sur les pétales qui flétrissent puis se couvrent d'un feutrage gris.

Pour en savoir plus sur ces maladies et champignons, n'hésitez pas à lire l'article de Virginie sur le sujet : Les maladies des rosiers.

Est-ce grave, docteur ?

Ce n'est pas grave du tout ! C'est même plutôt normal lorsqu'il fait chaud et humide, donc couramment en fin de printemps et en été. C'est aussi tout à fait normal que les rosiers semblent un peu fatigués et malades après nous avoir fourni toute une saison de fleurs : ils ont beaucoup donné et sont donc plus sensibles aux maladies.

De plus, dans le cas de la rouille et du marsonia, ce sont les anciennes feuilles qui sont touchées. Le jeune feuillage reste normalement tout à fait sain. Le botrytis et l'oïdium, bien qu'impressionnants, ne sont que rarement préjudiciables au rosier. En résumé, ces petits désagréments que sont ces maladies ne sont surtout que d'ordre esthétique si le rosier n'est pas entièrement touché.

Gardons à l'esprit qu'un rosier parfait, sans taches et sans difformités, n'existe pas (ou alors il est en plastique !) ! Au jardin comme ailleurs, ne soyons pas trop maniaque ! Et laissons les rosiers s'occuper seuls de leurs petites affaires.

Comment garder des rosiers en bonne santé ?

L'idéal est de travailler en amont suivant le vieil adage : "il vaut mieux prévenir que guérir". Voici quelques conseils :

- Offrez un bon départ à votre rosier : choisissez le porte-greffe adapté à votre sol (en sol calcaire, prenez-le greffé sur Rosa canina, pour tous autres sols, Rosa laxa ou multiflora par exemple), plantez-le au soleil, apportez un peu de fumier à la plantation et du compost, plantez au bon moment (hors période de gel et de forte canicule) et pensez bien à praliner les racines ;

- Ne les gardez pas trop longtemps en pot : un rosier maintenu en pot est plus sensible aux maladies. En effet, le substrat finit par s'épuiser, le rosier a faim et résiste moins bien aux attaques fongiques (et autres). Heureusement, une fois planté au jardin, tout rentre rapidement dans l'ordre ;

- Taillez vos rosiers de façon à ce que le buisson reste aéré. Faites-le en fin d'hiver pour les rosiers remontants, après la floraison pour les non-remontant, à moins que vous préfériez les tailler en automne ou pratiquer la taille de Noël. Gardez les plus belles branches et supprimez celles qui se croisent. Et désinfectez régulièrement vos outils de coupe ;

- Nourrissez vos rosiers... mais pas trop : inutile de les doper à l'engrais, mais un bon apport de fumier chaque fin d'hiver au pied de votre rosier lui fournira assez de nourriture pour qu'il puisse fleurir et prospérer dans les meilleures conditions ;

- Choisissez des variétés reconnues pour leur vigueur et leur résistance aux maladies : notamment les rosiers labellisés ADR, un label allemand, le plus exigeant au monde concernant les rosiers.

Même si ce n'est pas grave dans la grande majorité des cas, un rosier peut être fortement atteint par ces différentes maladies cryptogamiques. Dans ces cas-là, il conviendra de prendre les choses en main.

La Rouille

- En préventif : Pulvérisez une décoction diluée de prêle toutes les 3 semaines et apportez un engrais potassique une fois par an. En effet, la rouille se développe davantage lors d'une carence en Potassium ;

- En curatif : Supprimez les feuilles atteintes puis traitez avec un fongicide à base de soufre.

Le Marsonia

- En préventif : Pulvérisez régulièrement une décoction de prêle durant la saison de végétation du rosier (entre avril et octobre) ;

- En curatif, ramassez au sol et supprimez sur le rosier les feuilles touchées puis éliminez-les ! En dehors de ça, seuls les traitements préventifs sont efficaces ;

L'Oïdium

- En préventif, pulvérisez des solutions de biostimulants (ou éliciteurs) afin d’enclencher une réaction de défense des plantes en l’absence d’agression véritable ;

- En curatif, traitez à l'aide d'un fongicide à base de soufre ;

Le Botrytis

- En préventif, cultivez simplement vos rosiers au soleil et évitez l'humidité excessive sur les fleurs et les feuilles ;

- En curatif, si l'infection se révèle dramatique, seule l'élimination sans autre forme de procès de votre rosier sera efficace.

Oubliez la bouillie bordelaise !

La bouillie bordelaise est un fongicide à base de cuivre et de chaux utilisé depuis la fin du XIXe siècle. Très efficace contre toutes formes de maladies fongiques, ce fongicide a longtemps été considéré comme un traitement naturel et respectueux de l'environnement. Selon les dernières recherches, il n'est toutefois pas sans risque pour la vie du sol et la biodiversité en général.

Le cuivre contenu dans la bouillie bordelaise va éliminer les champignons sans distinction entre les "bons" et les "mauvais", mais va aussi supprimer une bonne partie des bactéries bénéfiques à la vie du sol et des plantes, ainsi que les vers de terre. Or cette vie du sol est indispensable à la création d'humus grâce à la décomposition des matières organiques. Ajoutons à cela que le sulfate de Cuivre en excès peut avoir des répercussions sur la santé humaine : baisse de la fertilité, répercussion sur la croissance du fœtus, altération de certains organes comme le foie et les poumons. Bref, oublions définitivement la bouillie bordelaise !

Les rosiers sont souvent tachés, ou moches en fin d’été mais, est-ce réellement un problème pour leur développement ? Ces taches les privent-ils de floraison et finalement, est-il si important que ça d’avoir un feuillage immaculé ? Les taches sont-elles dangereuses pour le rosier ou bien faut-il laisser faire la nature ? On vous dit […]

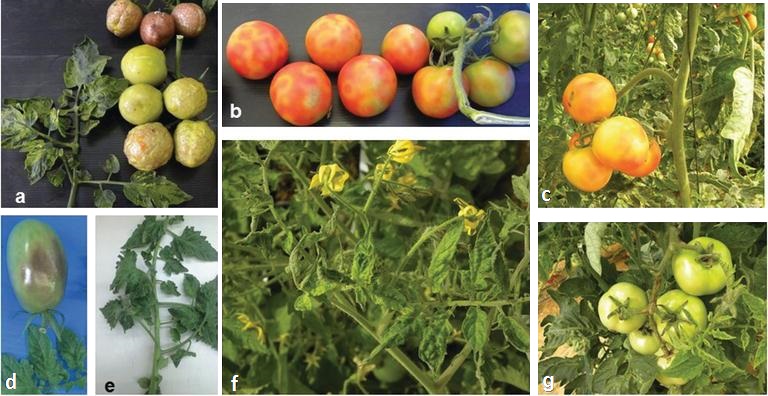

Il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre une mauvaise nouvelle relative à la nature, au jardin ou à l'agriculture. Et souvent, c'est les trois d'un coup ! En ce moment, ce sont les cultures de tomates, de poivrons et de piments qui risquent d'être touchées par un nouveau virus, le ToBRFV pour tomato brown rugose fruit virus. Une belle saleté particulièrement virulente qui nous vient du Moyen-Orient et se propage rapidement en Europe et aux Etats-Unis !

Quel est ce virus ? Quels sont les symptômes ?

Apparu, au Moyent-Orient en 2014, le tomato brown rugose fruit virus, mais vous pouvez l'appeler tout simplement : ToBRFV (désolé, ce n'est pas nous qui décidons des noms des virus...) appartient au genre des tobamovirus.

Ce virus peut infecter la totalité de la plante. Les symptômes sont les suivants : décoloration des feuilles, apparition de marbrures et d'une "mosaïque" c'est-à-dire une alternance de plages jaunes et vertes sur le feuillage.

Tout cela affecte la photosynthèse donc la croissance de la plante. Les fleurs sont touchées aussi, elles prennent des tâches brun sombre. Le processus de maturation des fruits est fortement altéré et les fruits présentent des décolorations, des déformations et parfois une surface rugueuse assez caractéristique. D'où le nom de ce virus...

Le ToBRFV est-il dangereux ?

Si vous êtes une tomate, un poivron ou un piment ? Oui. Sinon, vous ne risquez rien !

Mais il est néanmoins très dangereux pour les cultures par son mode de dissémination. En effet, le ToBRFV, se transmet facilement par les semences, les plants et les fruits infectés mais aussi par simple contact. Ce virus est, en outre, capable de survivre des semaines, voire des mois dans le sol, sur les vêtements ou les outils...

De plus, il n’existe pour l'instant aucun traitement efficace et l'on n'a pas encore découvert de variétés résistantes non plus, que ce soit pour les poivrons, les piments ou les tomates.

Les dégâts sont considérables et les conséquences assez terribles pour les professionnels : les plants touchés produisent des fruits tellement déformés qu'ils se retrouvent impropres à la vente et même à la consommation.

Qu'en est-il chez nous ? Sur les étals et dans nos potagers ?

Ce virus a fait des ravages en Jordanie où 100% des cultures ont été touchées. Il est déjà présent en Italie, en Espagne, en Grèce, au Royaume-Uni et même aux Pays-bas Pour l'instant, en France, une contamination est confirmée dans une exploitation du Finistère. Bref, nous sommes concernés et les producteurs et maraîchers ont donc de bonnes raisons de s'inquiéter pour les prochaines cultures d'été... Il se peut fort que la tomate devienne une denrée rare (et donc chère) sur les marchés.

Que faire pour se prémunir du tomato brown rugose fruit virus au jardin ?

Pour l'instant et malgré le risque élevé, il convient de ne pas paniquer outre mesure. Au jardin, la prévention avant tout ! Pour limiter les risques, je vous conseille l'achat de semences ou de plants qui sont certifiés exempts de virus. L'échange de semences locales entre voisins ne présente que peu de risques dans les régions non-touchées. En revanche, faites attention aux commandes sur le net de semences dont vous ne connaissez pas l'origine géographique !

Si vous avez la moindre suspicion d’attaque de ce virus sur vos plants de tomates, piments ou poivrons, détruisez-les plants aussitôt ! Arrachez-les, ne les mettez pas au compost mais brûlez-les ! Je sais c'est un peu sec... Mais mieux vaut prévenir que... détruire toutes les cultures de tomates en Europe.

Si vous rencontrez ce type de symptômes chez vous (ne jouons pas l'oiseau de mauvaise augure mais on ne sait jamais !), dirigez-vous vers le Service Régional de l’Alimentation (SRAL) ou la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (liste des Fredon ici) ou encore vers la chambre d’agriculture locale.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Craignez-vous pour vos prochaines cultures de tomates ? Pensez-vous, justement, que cultiver à petite échelle permettra de réduire les risques de contamination ?

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on découvre une mauvaise nouvelle relative à la nature, au jardin ou à l’agriculture. Et souvent, c’est les trois d’un coup ! En ce moment, ce sont les cultures de tomates, de poivrons et de piments qui risquent d’être touchées par un nouveau virus, le ToBRFV pour […]

La Tomate Honey Moon est une nouvelle obtention récemment sélectionnée par le grainetier HM Clause. Cette variété F1 produit une tomate rosée, de type "Rose de Berne". De gros calibres, ses fruits ronds et charnus, pèsent de 250 à 300 g. Leur peau, très fine, de couleur rouge-rose renferme peu de pépins. Sucrée et très parfumée, cette tomate se consomme crue ou cuite.

Hormis ses qualités gustatives, la tomate Honey Moon se montre particulièrement résistante au mildiou. Max Baladou, de l'office technique maraîcher en Suisse, dit à ce propos :

"Sa résistance est nettement supérieure comparée à des variétés comme 'Roma', 'Roxane', 'Dino', 'Rebecca' ou 'Cindel'. Testée en présence de la maladie, cette nouvelle obtention révèle une tolérance très élevée, seules quelques rares taches apparaissent sur le feuillage. En revanche, quasiment aucune perte des fruits n'est observée."

Les plants vigoureux de cette tomate restent trapus et présentent des entre-nœuds courts, caractères qui fait d’Honey Moon F1 une variété particulièrement productive. Exigeante en chaleur et nécessitant une terre riche, les mini-mottes de Honey Moon se plantent d'avril à juin, après les dernières gelées, pour une récolte de juillet à octobre.

La tomate Honey Moon est une nouvelle variété, productive et très vigoureuse, qui a également la particularité d’être hyper résistante au Mildiou ! Elle produit de gros fruits parfumés et sucrés pesant de 250 g à 300 g. Si vous n’êtes pas un expert de la culture de la tomate, cette variété facile et savoureuse est […]

Les érables du Japon sont sensibles à une maladie très fréquente , la verticilliose. Cette maladie est provoquée pour un champignon , le verticillum, qui pénètre par les racines et obstrue les canaux de sève. Privé de sève l'arbre dépérit, ses rameaux se dessèchent et il meurt. Tous les érables japonais sont sensibles à ce champignon et il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif. Comment faire pour avoir des érables du Japon sains et en bonne santé ? On vous explique tout !

C'est dans le sol que tout se joue !

Le verticillium vit et se développe dans les sols lourds, humides et peu filtrants, typiquement les sols argileux et les sols qui collectent les eaux de pluie. C'est dans ce milieu humide que les spores vont proliférer et que le champignon va étendre son réseau. Si vous plantez un jeune érable dans ce bouillon de culture, vous pouvez être sur que ses racines seront contaminées en seulement quelques mois.

A savoir: Le verticillium est en tout point comparable dans son mode de propagation comme dans son mode d'infection au phytophthora, un autre champignon qui parasite de la même manière un grand nombre d'arbustes de terre de bruyère comme les Rhododendrons, Kalmias, Daphnés... Tout comme le verticillium, le phytophthora se propage dans les sols lourds et humides.

La plantation, une étape déterminante pour la suite

Avant de planter, assurez-vous que votre sol soit compatible avec la culture de l'érable du Japon. Votre sol est léger, filtrant et riche en humus? Pas de problème, vous pouvez planter les yeux fermés en faisant attention tout de même à ce que le sol ne forme pas une cuvette, préférez les endroits ou le sol est légèrement surélevé.

Votre sol est lourd et argileux et vous voulez quand même planter un érable ? Choisissez d'abord un endroit impérativement surélevé ou pentu : un talus, une butte, une rocaille... afin que l'eau de pluie ne vienne pas stagner au pied. Préparez une fosse de plantation digne de ce nom : creusez un trou de 50 à 80 cm de profondeur et utilisez un substrat composé d'1/3 terre végétale, 1/3 pouzzolane et 1/3 terreau de feuille. Puis plantez la motte de votre érable au niveau du collet et arrosez !

Vous voulez planter en pot ? Assurez-vous que le fond du pot soit percé puis disposez une couche de 10cm de billes d'argile au fond. Préparez ensuite un substrat riche et drainant, composé à parts égales de terreau et pouzzolane. Puis plantez votre érable au niveau du collet.

Acer palmatum Trompenburg (1 et 2), Acer palmatum Osakazuki et Acer palmatum Dissectum

De l'eau, point trop n'en faut !

Comme vous le savez maintenant, c'est dans un sol trop humide que le verticillium se développe. Donc l'arrosage, chez les jeunes sujets plantés, devra se faire avec parcimonie et discernement. En pleine terre, arrosez à la plantation puis laissez le sol sécher entre deux arrosages. C'est en été que l'arbuste demande de l'eau, pas avant, ni après. Vous pouvez disposer un paillage en fin de printemps de façon à maintenir le sol frais durant l'été et arroser une fois par semaine maximum durant les fortes chaleurs. En pot, vous arroserez une à deux fois par semaine en cas de fortes chaleur pas plus. Avant d'arroser, tâtez le substrat, si le doigt ressort mouillé, n'arrosez surtout pas et laissez le terreau sécher.

C'est en été, lorsque l’atmosphère s'assèche, que le feuillage des érables souffre. Et c'est à ce moment précis qu'on est tenté d'arroser en abondance. Il ne faut donc pas confondre manque humidité dans l'air et manque d'humidité au sol. Si le feuillage sèche et brûle en été il suffit d'arroser légèrement le feuillage (le soir ou la matin) et de protéger l'arbuste du vent, en plantant au préalable quelques persistants non loin.

Des sujets adultes plus résistants mais pas exempts

Même en respectant toutes ces bonnes consignes de plantation votre arbuste n'est pas à l'abri d'une éventuelle attaque fongique. C'est souvent au bout de quelques années de culture (2-3 ans généralement mais parfois beaucoup plus) que le champignon montre sa présence.

Comment le voir ? Au printemps, lorsque l'arbuste bourgeonne, un ou plusieurs rameaux contaminés vous se développer de manière anarchique. Leurs bourgeons vont commencer à débourrer plus tardivement que les autres et se mettre à sécher d'un coup, comme si l'arbuste manquait d'eau. Le rameau va continuer à sécher, puis mourir, dénaturant au passage la silhouette de l'arbuste.

Que faire? Rien! Si ce n'est couper en hiver le rameau mort puis attendre la repousse. L'arbuste va ainsi lutter pendant plusieurs années contre le champignon et former de nouveaux rameaux ou reconstituer l'aubier de son bois mort. Parfois c'est le champignon qui gagne, surtout si les conditions de culture sont mauvaises. Mais bien souvent c'est l'érable qui prend le dessus et supplante le champignon.

L'aubier de ce rameau adulte est en train de se reconstituer. D'ici quelques années il n'y aura plus de trace de l'attaque sur ce rameau.

Ce jeune érable Orange Dream, planté dans un sol trop lourd à été attaqué sur la quasi totalité du branchage. De nouvelles branches se sont formées. Il va être transplanté dans un sol plus léger !

Les érables du Japon sont sensibles à une maladie très fréquente , la verticilliose. Cette maladie est provoquée pour un champignon , le verticillum, qui pénètre par les racines et obstrue les canaux de sève. Privé de sève l’arbre dépérit, ses rameaux se dessèchent et il meurt. Tous les érables japonais sont sensibles à ce champignon et il […]

Mais, qui dévore les choux au potager ? La Piéride du Chou, vous connaissez ?

La Piéride du Chou, un papillon à chenilles voraces

Pieris brassicae, de son doux nom latin, est un maudit papillon terriblement banal, blanc crème plutôt terne. Sa particularité, vous l'aurez deviné, est de s'attaquer, au stade chenille, aux choux et à tous les Crucifères ou Brassicacées... dont la Moutarde blanche, très utile au potager en tant qu'engrais vert.

Autant vous dire que, bien que j'apprécie beaucoup les papillons, la Piéride du Chou me donne des boutons sans même avoir à toucher ses chenilles. Car les dégâts peuvent être importants. C'est simple : en cas d'invasion massive, vous vous couchez avec de jolis choux, très prometteurs, au potager et, le lendemain, au réveil, il ne vous reste plus que de minables squelette, constitués des côtes. J'exagère à peine.

Comment prévenir et lutter contre la Piéride du Chou ?

Sachant que la Piéride est présente dans toute la France (et ce depuis le paléolithique nous apprend Wikipédia 😉 ) et qu'elle sévit de la fin du printemps à octobre, vous conviendrez que la lutte est légitime.

Comme pour la Mouche de la carotte et la Mineuse du Poireau, la meilleure prévention, à défaut de jouer du filet à papillon, consiste à poser de façon hermétique, un voile anti-insectes.

Si cette précaution n'a pas été prise, voici comment procéder, graduellement, pour limiter les dégâts :

- Surveillez vos choux et examinez attentivement le revers des feuilles (c'est la base !),

- Détruisez les œufs systématiquement et sans pitié,

- Effectuez une pulvérisation de "Bt" ou Bacille de Thuringe (Baccilus thuringiensis) : cette bactérie, une fois ingérée, par la chenille, entraîne sa mort. C'est un biopesticide qui est, bien entendu, utilisable en agriculture biologique. Ce traitement doit être effectué de façon précoce pour être efficace.

- Ramassez manuellement les chenilles (la pince à cornichon est un outil de choix pour ceux dont le contact avec les chenilles rebute).

Enfin, comme toujours, pensez à bien respecter les rotations au potager, associez vos cultures et servez-vous des plantes aromatiques pour désorienter ces indésirables.

Mais, qui dévore les choux au potager ? La Piéride du Chou, vous connaissez ? La Piéride du Chou, un papillon à chenilles voraces Pieris brassicae, de son doux nom latin, est un maudit papillon terriblement banal, blanc crème plutôt terne. Sa particularité, vous l’aurez deviné, est de s’attaquer, au stade chenille, aux choux et à […]

Ça y est ? Vos carottes commencent à lever ? Vos poireaux sont repiqués ? Un seul slogan au potager : Mouche de la carotte, Mineuse du poireau, même combat ! Il est grand temps de les protéger.

Comme un jardinier averti en vaut deux, commençons par la présentation de ces deux indésirables :

La Mouche de la carotte et la mouche mineuse du poireau, présentation

Psila rosae et Phytomyza gymnostoma sont deux diptères qui s'attaquent, respectivement, aux carottes, poireaux et alliacées en général. Rien ne ressemblant plus à une mouche qu'une mouche, je vous épargne leur portrait. Comme vous pouvez le constater sur ces deux photos, ces parasites creusent des galeries dans les racines des carottes et dans le fût des poireaux. Les dégâts, plus ou moins sévères suivant les années peuvent aller jusqu'à entraîner le pourrissement des légumes.

Comment protéger carottes et poireaux ?

Pour s'en protéger, outre la rotation des cultures, plusieurs moyens existent et peuvent être associés entre eux :

- associer carotte et poireau car ces deux légumes se protègent mutuellement,

- organiser une confusion olfactive en plantant, au milieu du rang, des plantes à odeur forte comme la coriandre, en pulvérisant des infusions de lavande, tanaisie ou des macérations d'absinthe ou en utilisant ces mêmes plantes en guise de paillage.

- mettre en place une protection physique qui consiste à poser, de façon hermétique, un voile ou filet anti-insecte sur des arceaux. C'est, indiscutablement, le moyen le plus efficace et si vous avez associé carotte et poireaux sur une même planche, vous pourrez les protéger simultanément, ce qui s'avère très pratique.

Ça y est ? Vos carottes commencent à lever ? Vos poireaux sont repiqués ? Un seul slogan au potager : Mouche de la carotte, Mineuse du poireau, même combat ! Il est grand temps de les protéger. Comme un jardinier averti en vaut deux, commençons par la présentation de ces deux indésirables : La […]